呉服屋の道具・7 たとう紙(文庫・四つ手)

キモノや帯は、どこの店で求めたのかということが、わかりやすい品物である。それは、大概「誂えた店のたとう紙」に包まれて保管されているからだ。県外から嫁いできた方から、品物の手入れを依頼されれば、やはりその方の実家に近いところの「呉服店」のたとう紙に包まれている。つまり、「たとう紙」を見れば、どこから嫁いできたかがわかるということになる。

うちの店で誂た品物なら、包んであるたとう紙で、買い求めた年代を類推できる。当店は、昭和30年代と40年~61年まで、そしてそれ以降今居る所と、三回場所を移して営業している。いずれも甲府市中心部なのだが、地番は違う。「たとう紙」を見ると、その時々の住所と電話番号が記されている。だから、それぞれのたとう紙で品物の年代がわかるのだ。

「年代」がわかれば、だれが関ったものかもわかる。「昭和30年代」なら先々代、「昭和40~61年」なら、先代、それ以降なら私である。店とお客様が「三代」にわたりお取引いただいた証ということになろうか。「たとう紙」には、そんな店の歴史も表れている。久しぶりに書く「呉服屋の道具」は、もちろんこの「たとう紙」について。

キモノや帯が仕立職人により誂えられ、お客様の品物としてお届けする時には、必ずこの「たとう紙」に入れられる。呉服店では、大概「自分の店の名入れ」の別注品が使われ、住所、電話のほか、品物に「針」が入ってないかを確かめた証拠である「検針済」の欄が設けられている。検針器による検針が済んだ品物は、この欄に印を押しておく。

この「たとう紙」は別名、「文庫」あるいは「四つ手」とも呼ばれる。「たとう紙や文庫」という呼び方は一般的であるが、「四つ手」と呼んでいるのは、呉服屋自身や業界人であり、お客様がこう呼んでいるのはあまり聞かない。

なぜ「四つ手」という名が付いたのは、よくわからないが、おそらくその構造からだと考えられる。

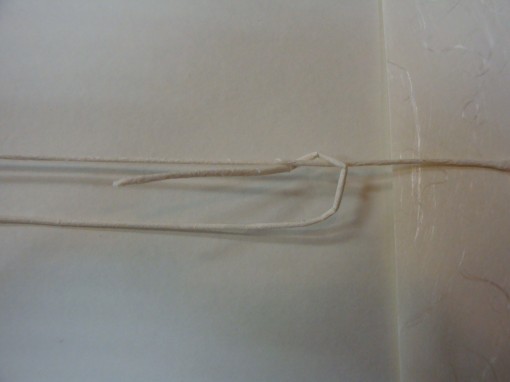

上の画像は、「四つ手」を広げたところ、いわば「展開図」。上下、左右に「四つ」の折り目が付いていて、それを「紐」を使い結び合わせて使う。この「四つの折り目」を「手」に見立て、「四つ手」と名付けたのであろう。

だが、調べてみると、面白いことがわかった。江戸時代「文庫」とは、本や手回り品を入れる「手箱」のことだった。この頃、江戸市中には、この「文庫」や提灯をしまう丸い箱(提灯箱)を売り歩く「箱屋」がいた。この箱屋が箱を持って行商する際には、「四つ手」のついた「吊り台」にモノを括りつけていたのである。もしかしたら、「文庫」を持ち歩いた「吊り台」の「四つ手」から類推されて、「名付けられた」のではないか、私の無理なこじつけであろうが、そんな考えも思い浮かんだ。

では、この「たとう紙」はいつ頃から使われるようになったのだろうか。この研究を試みた論文が手元にある。岐阜女子大で家政学を専攻されている徳山孝子さんという方が書いた、「たとう紙の図像学的考察」(2000年9月発表)というものである。

「図像学的」というのは、江戸時代の女性の生活などを表した絵から、キモノがどのように扱われていたのか、を探るというものだ。徳山さんが参考にされたのは、1993年に江森一郎という方によってまとめられた「江戸時代女性生活大辞典」。

この著書には、江戸中期の享保年間(1730年頃)から、晩期の安政年間(1850年頃)あたりまでの「女性の日常生活」の様が、その当時の出版物の挿絵で紹介されている。徳山さんは、この絵を分析して、「たとう紙」が使われ始めた時期を考えた。

挿絵は、女性の生活ばかりでなく、当時の「呉服屋」のありようも写し出されている。1780(安永9)年に出された「女用千尋浜」という書物には、呉服屋が反物を持って商売に来ている様子が描かれているが、呉服屋は反物に紙を巻いておらず、そのまま風呂敷に包んでいる。また、その5年後、1985(天明5)年の「女教文海智恵袋」には、キモノが衣桁に吊るされているところと、箪笥の中に何も包まれないまま、しまわれている場面の絵が描かれている。

これが、1836(天保7)年になると、「反物を紙に巻いて」行商に来ている呉服屋の様子が、「秀玉百人一首小倉栞」に見え、この時代から、呉服屋が、反物が汚れないように気を使い始めたことがわかる。この天保年間では、家の中でも反物を丁寧に扱う習慣が見える。それは、白い紙(今の敷き紙のようなもの)を敷いた上に、紙で巻かれた反物が置かれていた様が、「大宝百人一首紅葉錦」の挿絵にある。しかも、その反物には、「紐」が付けられ、解けないように「蝶々結び」で縛られていた。

徳山さんの論文では、これが今の「たとう紙」の原型にあたるとされている。今のように「仕立てあがった」モノを、箪笥に「保管」するための道具ではないが、「紙でモノを包む」ということは、同じ発想とみることが出来ると論じている。

1855(安政2)年の「女今川操鑑」には、紙に巻かれた反物の横で、「裁縫」をしている女性の姿が見えるが、これは、「自分で買い入れた自分の反物は、自分で仕立てる」のが一般的であったことを、物語っている。つまり、江戸時代の「呉服屋」というものは、「反物を売る」までが仕事であり、それ以後のことは、買い入れた客自らが行うこと、と認識されていたようだ。

徳山さんは、これらのことを考えた上で、「女性」が自分のキモノを縫わなくなった頃と、今のような「たとう紙」の出現の時期はリンクしていると結論付けている。今、お客様が、買い入れた品物を自分で仕立てるようなことは、ほぼない。(昔、稀に「浴衣」を自分で縫うという方がいたくらいである)。今の呉服屋は、キモノを仕立てて渡すまでが仕事だ。この「仕立て」を呉服屋が請負い始めたことが、「たとう紙」が使われるようになった大きな要因なのだ。店としては、「何も入れず」に裸のまま仕立てた品を渡すことは出来ず、「体裁よく包むもの」が必要であった。そこで、「たとう紙」の出現ということになるのである。

この徳山さんの論文には、現在使われている「たとう紙」の発祥や、その素材、特性、構造なども記されている。このような研究をされている人がいるということは、「世間の広さ」をつくづく感じさせてくれる。

何故、このような研究を思いついたのか、といえば、この方の在籍している「岐阜女子大」という土地と関っているようだ。「岐阜」の伝統産業の中に、「美濃和紙」がある。「たとう紙」の素材は「和紙」だ。美濃和紙とたとう紙の関わりが端緒になっていることが、論文の初めに記されている。

当店で使用している「たとう紙・四つ手」

一番右、縦35×横87cmの「特大」。箪笥の横幅に合うように作られている。キモノは「二つ折り」されて、包まれる。

次が縦34×横63cmの「大」。特大のように箪笥サイズにピタリと納まらないが、少しコンパクトに収納する際に使われる。横幅63cmというのは、尺換算すれば1尺6寸ほど。キモノをたとう紙に入れる際注意したいのは、そのたたみ方で、「袖」部分が途中で折れてしまわないようにすること。この「大」サイズたとう紙の横幅は、1尺6寸以内の袖丈なら、袖を折らずに収納できることになる。袖を折って長い間しまっていると、出した時にその部分に「スジ」が付き、不恰好なものになってしまう。

真ん中のものは縦35×横55cmの「中」サイズ。これは、「袋帯」をたたんだ時の寸法とほぼ合致し、帯用たとう紙として最適である。また、横が55cm(1尺4寸5分)あるので、この寸法以内の袖丈のキモノならば、袖を折ることなく包むことが出来る。以前では、「羽織」をたたんだサイズにも丁度よかったため、「羽織用」として、使われることが多かった。もちろん、昔の「羽織丈」が短かった頃の話である。(今はやる長い丈の羽織には向かない)

この左は、縦35×横48cmの「小」。キモノを包むには小さいので、「名古屋帯」などを入れる時などに使う。

一番左の「極小サイズ」は縦18×横39cm。これは、「半巾帯」をたたんだ時の寸法に近いので、それ用に使うのと、帯〆や帯揚げなどをお客様が求められた際、これに入れてお渡しする。また、洗い張りされて戻ってきた品物なども、この小さなたとう紙に包まれて送られてくる。洗い張りして、反物を糸で綴じた時の寸法とこのサイズがほぼ合致するからである。

このように、「たとう紙」のサイズにより、使われる品物が違う。それは、お客様の箪笥等で保管される時に、一番よい状態になるような「形状」を考えた上のことである。品物が「シワ」にならないことや、余計な「折り目」が付かないように注意して、包まれていなければならない。

さて、この「たとう紙」だが、その値段の巾はかなり広い。100円均一ショップで売られているようなものから、一枚300円以上する高級品まである。価格差の原因は、その素材によるものが大きい。

「和紙」は先ほどの「美濃和紙」もそうだが、古くから日本各地で様々なものが作られていた。美濃和紙の場合、702(大宝2)年の「正倉院文書」に使われており、「公用書紙」として存在していたことがわかる。江戸期に入り、「障子」や「灯籠」用として、庶民にも多く使われるようになった。今でもホームセンターなどへ行くと、「美濃紙」は「障子紙」の別名として売られているのを、よく見かける。

また「越前和紙」は、古くから「奉書紙」として扱われており、1968(慶応4)年5月に発行された、日本最初の紙幣「太政官札」にも使われている。採用された理由は、原材料の「楮(こうぞ)」にある。この楮の繊維は、長く絡み合い、強い粘り気が特徴である。これを使って作る和紙は、かなり強く揉んだり、折ったりしても破けず、丈夫なのだ。だから、「証書」や「紙幣」といった「公的な紙」として、尊重されていた。

「たとう紙」もこの「楮」や「三椏(みつまた)」など、天然素材が製造過程で少しでも使われているものは、高い。やはり、「耐久性」や「強度」に優れているということであろう。また、障子紙の切れ端をつかったものや、「レーヨン」など化学繊維の糸を紙の間に挟みこみ、「強度」を上げているものもある。それぞれの値段は、やはり作る手間とその材料に依るということが出来るだろう。

「たとう紙」の構造は、どれもほぼ同じである。この紙はもともと一枚の紙で出来ているのではなく、何枚もの「紙」が組み合わされている。上の「展開図」を見ていただくと判るように、紙の四隅には茶色の紙が付けられている。この紙は「三角紙」と名前がついているのだが、これは、キモノを入れた時に紙からはみ出さないための工夫である。また、たとう紙にもよるが、中が透けて見えるように、セロファンの「窓」が取り付けられているものが多い。もちろんこれは、入っている品物が外からわかるように、使う方の便宜を考えたためのものだ。

構造は同じようだが、最大の違いは、四つの折り目を結び合わせる「紐」がどのような素材で出来ているかということだ。「四つ手」の手と手を結ばなければ、「たとう紙」の形にはならない。

サイズごとに並べた画像の中で、「大」と「中」のものが、うちの店のオリジナルだ。住所や電話、店名とそのロゴマークが入っていることでおわかりになるだろう。その結び紐が和紙をよじったような紙で出来ているのが見える。

既製のたとう紙は、リボンのような「テープ」が付けられていて、結び方は「蝶々結び」を使う。だが、「紙のよじり紐」の結び方は、特殊である。それは、「覚えなければ上手く結べないもの」ということになる。うちのお客様から、よくこの「結び方」を聞かれるので、そのたびにお教えするが、なかなかうまく結べるようにならないといわれる。

そこで、今日は、「結び方」について画像を使い解説するので、参考にされたい。

たとう紙を開いてみると、左右の扉紙にそれぞれ紐が取り付けてある。この紐を結ぶことで、中の綴じ合わせをする。

二本の紐のうち、右に付いている紐を引っ張り、それに左の紐を絡げる。左の紐を右の紐の上から下に向けて巻き付ける。

巻きつけ終わるとこの形になる。巻きつけた左の紐は、絡げた部分を押さえながら、少し締め付ける。この状態で、すでに動くことはなく、二本の紐がしっかり結び付いている。

左側が完成した状態。結びついて伸びた紐を今度は右側に持っていく。

ご覧のように、左からの紐を、右紐の上から下へ通し、絡げる位置で引っ張り上げる。その際、左手で、左の結び目部分を持つことで、紐が緩まずまっすぐ「張った」状態で絡げることが出来る。

わかりにくいので拡大してみた。この下から上に通っている紐を、引っ張ると右に「結び目」が出来る。

この状態で、内側の綴じ合わせが完成。

次に外側の綴じ。上下の紙を結び合わせる。結ぶ前は、ご覧のような形で紐が付けられている。

まず、上の紐を二つ折りにして、たとう紙の端に「輪」を作る。輪は紙の先端から1cmほど外に出るような大きさにする。

この輪になった上の紐に下の紐を絡げる。画像が悪くて申し訳ないが、輪の先端を持ちながら、下の紐をぐるりと一周させ、上へ持ち上げる。これで、「輪」の部分が固定される。

輪を絡げ終わったところ。この後は、右に伸びた紐を、二つ折りされた上の紐に括る。

伸びた下紐は、二本の上紐の上から下へくぐらせ、結び目を作る。この時、二本の上紐を二つ一緒に持つ。

二本の上紐の下から上へ通された下紐を、上に引っ張り、引き上げてやる。そうすると、上の画像のような完成形となる。

上下の合わせは、二か所あるので、もう一つのところも同じ要領で結び合わせる。

これが最終の完成形。

このような説明を画像と共にするのは、難しい。これを読んだだけで、誰でも簡単にできるような解説にはなっていないだろう。それでも、結ぶ過程の画像を参考にしながら、お試しいただきたい。繰り返すうちに自然に覚えられる。「不器用な私」でも出来るのだから、難しいことではないと思う。

たとう紙の形は、この紙紐による結び目のほうが、やはりきれいで格好よく見える。もちろん「蝶々結びのテープ紐」が駄目なのではなく、すこし「体裁がよい」という程度のものだ。この「紙紐」のたとう紙をお持ちの方は、この結び方を覚えていて損はない。

現在の形の「たとう紙」は、大正期頃から出回るようになったようだ。それは、先に述べたように、「自分でキモノを縫う」ことから、「依頼してキモノを仕立ててもらう」ことに、変わっていったのが、この時代からということになる。

とすれば、呉服屋が、仕立て職人を自分の店で抱えるようになったのも、この頃からであろう。それとともに、寸法や仕立ての知識が店の者に、求められるようになったのだ。それは、単に反物を売るだけでなく、完成品として最後まで責任を持ち、仕事に当たらなければならないよう、「店」が変化していった証でもあり、「たとう紙」の存在は、その事を教えてくれている。

今日も「長い稿」になってしまいました。「たとう紙」が生まれた経緯や、歴史を見ると、それは、「呉服屋」そのものの変貌を伺い知ることが出来ます。そして、「女性の意識の変化」を読み取ることも出来、興味深いものでした。

「たとう紙」は、我々呉服屋にとって、毎日使う「欠かせない道具」です。どんな仕事においても、そこで使われている「道具」を知ることで、その仕事の内容を深く知ることが出来ると言えるのではないでしょうか。

「呉服屋の道具」のシリーズは、この後も様々なものを取り上げて、続けて行きたいと考えています。

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。